Герш Беньяминович Константиновский |

«Итак, 1929-й год. Встреча его была радостной. Мой брат, старше меня на четыре года, будущий электрик, радист, сделал нам устройство из мигающих лампочек с прорезанными в коробке цифрами 1929. Это было у нас дома. У нас была большая комната с прекрасным паркетным полом, очень хорошо натертым, и мне запомнилось, как нас, девочек, катали мальчики, взяв за две руки».

Это часто повторявшийся ее рассказ о нашей квартире в доме № 23 по Мало-Васильковской (Шота Руставели), построенном ее отцом, Гершем Константиновским, куда меня принесли из роддома. Куда принесли в конце декабря 1935-го мою новорожденную маму, а вскоре после этого, в конце декабря 1937-го, откуда Герша Константиновского увели в тюрьму и, как оказалось, на расстрел.

Рая, умница и всеобщая помощница, много раз пережившая события, о которых даже читать страшно, не оставившие ни гримас, ни злых складок на ее прекрасном лице, менялась голосом, когда говорила о судьбе своего отца. Она и о гибели других моих прадедов в Бабьем Яру говорила тем же тусклым голосом. Но когда их утаскивали убивать, Раи не было в Киеве. Она спаслась, спасла мою маму и будущую меня.

А когда уводили любимого отца – Рая в той же комнате была.

Вот отрывок из Раиных записок:

«Предновогодние дни, стоит украшенная елка (моей дочери только что исполнилось два года). 30-е, вернее, уже 31 декабря. Завтра встреча нового 38-го года. В 3 часа ночи звонок в дверь. Звонок сильный, настойчивый. Из всех комнат (а их было семь в квартире-коммуналке) выскакивают люди, вскочившие с постелей. Выскакиваю и я. В конце длиннющего коридора входная дверь, ее открывает один из жильцов, все слушают – за кем.

Вот такой была Рая тогда Вот такой была Рая тогда |

Пока «они» успевают дойти до двери, где спит отец, я вбегаю к нему (комнаты смежные), бужу его, что-то говорю ему и убегаю к себе. Они уже открывают дверь, я слышу голоса. Обыск. Я не захожу. Боюсь, безумно боюсь за мужа. Мне кажется, что и его прихватят заодно, если увидят, что живем мы вместе.

Выхожу в коридор, подхожу к его двери. Что-то ищут. Роются в письменном столе, в книжном шкафу. Откладывают «синьки» к чертежам. Это копии его проектов, по которым он строил объекты. Они оставались на память. Видимо, это – основные «вещественные доказательства», так как больше ничего не было. Прихватили пишущую машинку, на которой печатала мать, мы с мужем. Забрали его одежду, часы сняли с руки. Обручальное кольцо он снял с руки и передал мне. Я ношу его как память о нем, о муже по сей день».

Вот оно, обручальное кольцо прадеда с именем «Лиза» внутри. Имя видно на фотографии. Кольцо хранится в нашей семье. Это единственный предмет из золота, не выменянный на хлеб. Сохранена и готовальня прадеда.

«Две вещи я не одалживаю никому – жену и готовальню». Прецизионная рихтеровская техника уцелела по случайности – ею в тот вечер чертила Рая. Она готовила дипломные чертежи, тоже на инженера.

|

|

Вот что пишет дальше Рая в своих воспоминаниях:

«Забрали деньги – зарплату. Ограбили семью, его забрали с собой. На мой вопрос – куда? оставили номер телефона. В тот же день, 31-го, я позвонила. Попросила разрешение на передачу, ведь он ничего не взял с собой. Следователь сказал, чтобы я зашла к нему в гостиницу поближе к вечеру. Я пошла. Это было рядом с домом нашим, у Бессарабского рынка, где была поликлиника до того и после. Никогда гостиницы там не было. Но я нашла его именно там. Они, видимо, временно оккупировали помещение поликлиники. Он встретил меня вежливо, предложил стул. Я смотрела на его омерзительную физиономию, в очках без оправы, с холодным, колючим взглядом. Он вынул из кармана и протянул мне бумажку. Почерк отца. Доверенность на получение зарплаты. Ни на какие вопросы ответов не получаю. Я поднимаюсь, он идет меня провожать.

Его вопрос: «Где встречаете Новый год?»

Я: «Вы испортили мне настроение для встречи».

Он: «Вы же замужем, вы за отца не отвечаете».

Я говорю: «Отец же ведь честный человек, за что вы его?!»

Он: «Вы ведь не знаете, с кем он общался в Днепродзержинске» (он строил там завод, монтаж осуществляли французы).

Я: «Но он ведь и французского языка не знал. Разве он приглашал французов?»

Вот такой идиотский разговор произошел и все.

Еще раз звоню после Нового года, называю себя. И слышу его слова: «Говорит ваша дочь. Она спрашивает, в чем вы нуждаетесь, что передать?». И голос отца: «Скажите, что я ни в чем не нуждаюсь, у меня все есть».

Это было последнее, что дошло до меня от отца. Больше – ни звука, ни строчки.

8 марта в Военной прокуратуре Киева, на Владимирской улице, на углу бульвара Шевченко, мне говорят в окошко: «Десять лет без права переписки...» И все. Больше своего отца я не видела и ни строчки от него не поступало. Значит, его не было в живых. За что, для чего, кому он мешал – я так и не поняла.

Много раз мы писали. Куда мы только не писали. И, конечно же, Сталину. Ни звука, ниоткуда... И только в 56-м году, после смерти Сталина, нас вызвали в Прокуратуру, чтоб ответить на нашу просьбу о пересмотре дела. Нам выдали бумагу о реабилитации («за отсутствием состава преступления»), матери возместили стоимость похищенного, т.е. конфискованного имущества по сниженной стоимости... Рассчитались.

В тот год – 37-й – я писала дипломную работу, чертила. Муж мой – художник – помогал мне. Арест отца, горячо мной любимого, очень тяжело подействовал на меня. Я заболела. Перестала есть, от еды тошнило, перестала спать. До трех часов ночи не ложились, как будто ждали повторения. Так у меня началась бессонница, которая осталась, видимо, на всю жизнь. Без снотворных с тех пор я не сплю.

В 38-м году я защитилась. Пришла домой... Никогда не забуду состояния пустоты... Отец так хотел, чтобы я закончила институт. Как бы он радовался... Но дом был пуст».

Читаешь, представляешь себе события, отождествляешь себя с тем сценарием и все время думаешь: каким он был, Герш Вениаминович Константиновский? Инженер, труженик, отец своих милых детей? Кого они осиротили в тот новогодний вечер тридцать седьмого?

«Папа же мой, бедный, чудесный папа, интересный, умный, прекрасный специалист, добрый, хороший, очень меня любивший – всегда работал. Я запомнила его всегда стоявшего за чертежной доской с рейсшиной, готовальней. И музыку из радиоприемника, которую он всегда слушал, работая...

Но это было по вечерам. Весь день он был на работе. Он был инженер-строитель, окончивший Киевский политехнический институт (а до того – Киевскую гимназию с золотой медалью, благодаря которой и поступил в институт в трехпроцентную норму для евреев). Он был великий труженик. В молодости он много ездил, строил мосты, заводы по всей стране.

В те годы (видимо, вскоре после революции) многие эмигрировали из России. Я помню – мы жили в Шепетовке, на польской границе. Многие уходили через границу пешком, увозя свой скарб, уводя коров... Мои родители тоже по ночам, когда мы должны были спать, обсуждали вопрос эмиграции. Но мать не хотела эмигрировать в Польшу. Она хотела в США, где жили уже ее брат и сестра. А это, видимо, было невозможно. Так мы и остались в Союзе... И никогда об этом разговоров не было».

Рая умерла в 97 лет, продолжая заниматься этим и думать об этом. До чего мне жаль, что сегодня я не могу показать ей документы, найденные благодаря сотрудникам фонда «Последний адрес»!

Ведь до этих пор в семье было только лживое свидетельство о смерти I-ЯР № 219604, запись № 2954 от 14 декабря 1957 года, гласившее: «Умер 4 марта 1943 года. Диагноз: паралич сердца». И справка о том, что 18 октября 1957 года он был реабилитирован посмертно. Постановление (не сказано, о чем, не сказано, что расстрел) отменено и дело прекращено.

Почему, встает вопрос, уже ПОСЛЕ реабилитации потребовалось выдавать лживое свидетельство о смерти, зачем скрыли расстрел? Зачем снова разводили то же самое вечное вранье? Затем, что так полагалось. Невзирая на всю видимость движения в сторону «исправления» содеянного. Невзирая на признание невиновности. Но характерно, что даже через двадцать лет после убийства они не могли, не соглашались настоящую правду ПРОСТО СКАЗАТЬ.

Вот какую интересную инструкцию мы читаем, под датой 1956 года, в наконец-то полученном документе реабилитационного разбирательства:

«Справка. Арестован 30/XII-37 г. РОУ НКВД по статье 54-6 ч. 1, Осужден 4/II-38 г. НКВД СССР пост. доб. к ВМН (то есть: к высшей мере наказания).Оторопь берет. «Аналогичные» лживые справки выдавали семьям несчастных уже после ХХ съезда, после развенчания преступлений режима и вскрытия правды о массовых расстрелах и лагерях. Понадобилось 80 лет, чтобы после открытия украинских (и до сих пор закрытых российских!) архивов мы, потомки, могли узнавать настоящую правду о близких людях.

Отбывая наказание в ИТЛ умер 4/III-43 г. от паралича сердца

(аналогичную справку давать родственникам осужденного, основание 1 с/o УВД по Киевской области от 3/VIII-46 г., за номером 3/8178/1.)

См. дело 93866, направленное в Москву 5/VIII-38 г., при N/ 526752

14/VIII-1956

Начальник 1 отделения 1 спецотдела

УВД УССР Покотило».

В нашей семье хранится и какой-то полусерьезный листок бумаги – протокол обыска. Понятым, как обычно в те времена, выступал приведенный из подвала на заре дворник Тихон.

Эти документы были всё, что оставалось от человека. От инженера Герша Константиновского. Только сейчас удалось их дополнить, прояснить картину его уничтожения, получить снимки подлинных документов. И вот передо мной оно, настоящее расстрельное дело, вышедшее из пыли архивов через 80 лет.

Из этих бумаг мы видим, что Константиновского расстреляли 16 февраля 1938 года, что следствие длилось недолго, что идиотское обвинение “польский шпион” он признал (видимо, чтобы меньше терзали), но никого не оговорил. Типичная судьба, типичное для тех лет злодейство. Но когда читаешь эти документы, колотится сердце и подирает дрожь.

по ссылке можно увеличить |

Огромное впечатление на меня произвела сама по себе физичность, вещность этих листов бумаги. Вернувшаяся из таких чужих рук, через 80 лет, знакомая подпись моей прабабушки Лизы, тем же почерком писавшей мне записки “Ляля, творожок в холодильнике, поешь перед уходом”, и знакомые, как дорога в школу, буквы моей собственной пишущей машинки – именно на ней в конце 50-х годов отпечатывался текст письма в прокуратуру. Как мне не узнать эту машинку! Каждый шрифт неповторим, это машинкины «отпечатки пальцев» – они уникальны, как вечно останутся на ее клавишах невидимые отпечатки наших пальцев, миллионы ударов.

На ней мой дед Леонид Волынский выстукивал свои книги, начиная с “Семи дней”, а мне, тихо сидевшей под большим письменным столом, звук этой стукотни казался райским. Эту машинку дед не глядя взял со стеллажа в Германии на складе трофейного барахла – только это из всего трофейного барахла и взял, – а она оказалась с русским шрифтом. Немцы готовили ее для ввоза в Россию, для полевой канцелярии, в которой предвиделось производство дел на русском языке.Именно на таких-то трофейных «Олимпиях», по-моему, и работали после войны все советские ученые и литераторы. Учитывая, что бывшие дореволюционные громадные железяки (прадедов «Ундервуд») реквизировались при обысках, исчезали из семей, как и в нашем случае.

Родная моя «Олимпия» с поврежденной “м”! На ней Рая после смерти деда перепечатывала его не дошедшие при жизни до издательств рукописи. А потом я училась на ней дактилографии – конечно, на самиздате, начиная со стихов Цветаевой и с попавшего в дом на несколько ночей “1984” Оруэлла, романа, где подведен знаменатель под милую привычку бесчеловечных царств переписывать и перекраивать прошлое. На ней я написала первые статьи и переводила “Имя розы”.

Тот самый – ни с каким другим не спутаю! – шрифт глядит на меня из подшивки старого энкаведешного дела. Как будто часть меня тоже была взята и арестована там…

Папка содержит совсем немного бумаг. Превратить человека в труп – вопрос девяти страничек.

На обложке: докладчик Шпынов, прокурор Филин.Самый неподготовленный человек, читая эти бумаги, убеждается в том, что на Константиновского у следователя, технически выражаясь, ничего нет. И потому, что Соколовский, Зеленев и Слюсаревский привлекаются и по другим делам, а он не привлекается; и дело Шульте тоже выделено в отдельное производство. А зачем понадобился Константиновский и кому – остается загадкой.

Постановление об аресте. Подозревается в шпионаже.

При обыске реквизирована: «Пищая (так! – ЕК.) машинка Ундервуд» (вот куда пропадали из семей пишмашинки…)

Обвинительное заключение:

«…что установил связь в 1929 году в период работы главным инженером строительства коксового завода в Каменском с представителями польской разведки (г-н Шульте) и передал в польскую разведку материалы о строительстве…», «в шпионской деятельности изобличается показаниями арестованных Зеленева и Слюсаревского…», «54-6 часть 1, виновным себя признал».

В чем, по сути, состоит обвинение против него? Даже не придумали ничего абсурдного, а попросту обвинили в том, что он «показывал чертежи коллегам». Точно так же, как арестованному отдельно его сыну Генриху, радиоинженеру, вменяли (нахожу эту фразу в записках бабушки) «…вредительство. Брату инкриминировалось то, что он, как начальник лаборатории, требовал слишком большой точности в чертежах радиоаппаратуры…».

Вот и вся работа «тройки». Вот перед нами и вся эта «тройка» в подписях: оперуполномоченный III отдела УГБ УНКВД младший лейтенант госбезопасности Жутов, начальник III отдела УГБ УНКВД капитан госбезопасности Роголь, замначальника УНКВД по Киевской области майор госбезопасности Вавич.

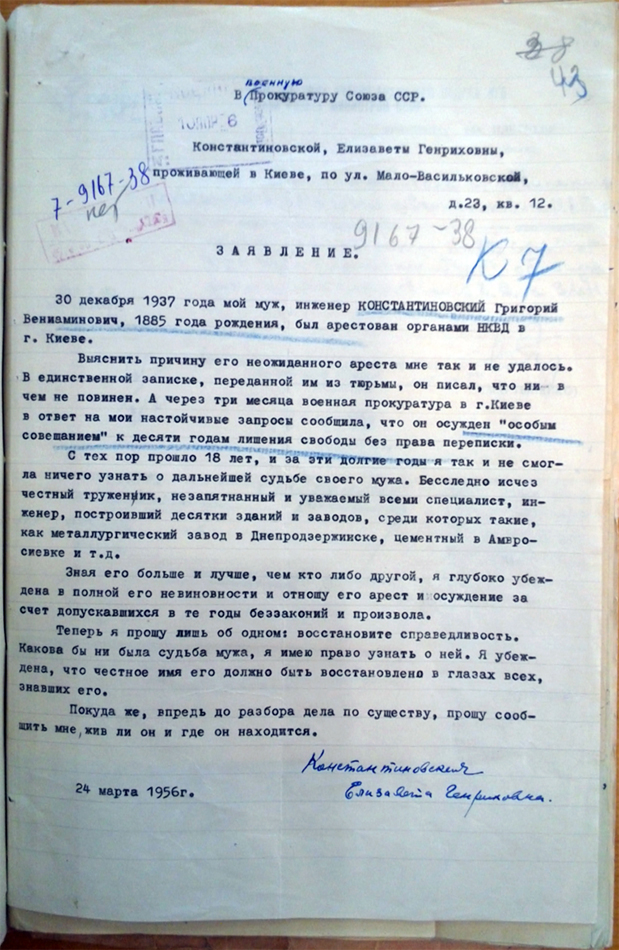

Жизнью и смертью человека с его мыслями, любовями, идеями, семьей, замыслами распорядились за несколько минут майор, капитан и младший лейтенант НКВД.Постановление НКВД СССР о расстреле от 4 февраля 1938 года, протокол № 905 о расстреле Константиновский Григорий Вениаминович 1885 г. рождения приведено в исполнение 16 февраля 1938 г. в 24 часов.Первый запрос от жены (вдовы, но она все еще так и не извещена о своем вдовстве) с просьбой о пересмотре дела и реабилитации поступил 24 марта 1956 года.

Комендант НКВД УССР, капитан госбезопасности Шашков (с печатью).

Жернова юстиции, в отличие от расстрельного судопроизводства, занявшего месяц (с 4 января по 4 февраля 1938) и завершившегося казнью, в данном случае вращаются медленно.

Вот письмо жены от 2 октября 1957 года.

«Главная военная прокуратура своим извещением от 30 июня 1956 года уведомила меня о том, что моя жалоба от 24 марта 1956 года поступила и проверяется… Впоследствии я была вызвана в г. Киеве в Областное управление МВД, где меня поставили в известность о том, что муж мой умер в заключении в 1943 г. и что дело подвергается надлежащей проверке.Ответа не поступает, реабилитации нет как нет. Проходит ДВА ГОДА, пишутся бесконечные письма. Они подшиты в дело.

Затем при повторном запросе о положении дела мне сообщили, что проверка обстоятельств дела закончена и что все производство по делу 28-го января 1957 года снова направлено в Главную военную прокуратуру».

Следующий абзац кто-то подчеркивает грубым карандашом:

«С той поры и до сего времени я из Главной Военной прокуратуры не получила никакого уведомления о дальнейшем движении дела мужа. Вопрос о восстановлении доброго имени и профессиональной чести моего мужа, принадлежащего к высококвалифицированным кадрам инженерно-технических работников и проработавшего на ниве административного и промышленного строительства долгие годы, глубоко меня волнует. Я считаю своим моральным долгом поставить перед высшими органами, осуществляющими социалистическое правосудие, вопрос о посмертной реабилитации моего мужа, ставшего жертвой нарушения законности в памятный период 1937-1938 гг.

Муж мой, Константиновский Г.В., все годы проявлял себя на работе и в быту морально выдержанным и преданным своей Родине советским специалистом.

Я нахожусь в преклонном возрасте, мне 69 лет, и на склоне своей жизни я надеюсь на справедливое разрешение дела моего мужа.

Поэтому я убедительно прошу Вас принять срочные, зависящие от Вас меры к ускорению окончательного разрешения вопроса о реабилитации моего мужа и уведомить меня о положении этого дела в настоящее время».

Вот письмо от 4 мая 1958 года:

«По наведенным мной справкам в Главной военной прокуратуре… закончено и направлено 27 августа 57 года… (то есть до даты предыдущего запроса – запросы своим чередом, движение бумаг своим чередом, никто не отвечает запрашивающим. – Е.К.) в Военный трибунал Прибалтийского Военного округа города Риги для реабилитации…»

Проходит еще ПОЛГОДА (с 4 мая по 9 октября), и на письме, полученном от Константиновской, появляется пометка «Тов. Иванову – дать ответ».Читаем дальше. Прочитываем множество бумаг реабилитационного разбирательства (во много раз длиннее, чем было обвинение).

Наконец, выводы:

«Показания… Константиновского, Зеленева и Слюсаревского неконкретны, противоречивы, неубедительны и опровергаются данными дополнительной проверки…»

Еще одно прелестное движение правосудия. Через 20 лет после убийства человека вызываются знавшие его свидетели для характеристики «делового и политического» облика невинно уничтоженного: «допрошенные в 1956 году свидетели Журавлев, Розин, Райхер и Маргулис, знавшие Константиновского по совместной работе, охарактеризовали его в деловом и политическом отношении исключительно положительно».

«С учетом изложенного и считая, что Константиновский к уголовной ответственности привлечен необоснованно, Главный военный прокурор просит постановление комиссии НКВД и Прокурора СССР в отношении Константиновского отменить, а дело о нем производством прекратить за недоказательностью».

|

|

| Вот примерно эти люди засвидетельствовали, что он был хороший человек.

Разве это не видно по фотографиям? На одном снимке он с друзьями – еще в форме студента. Он поступил по еврейской трехпроцентной норме и кончил Киевский Политехнический с золотой медалью. На другом он в рабочей столовой, обедает с коллегами и подчиненными: Герш Константиновский был членом профсоюза работников строительства тяжелой промышленности с 1920 года и ни разу не просрочил членских взносов – до декабря 1937, разумеется. | |

Вот как все хорошо выглядит. Образцовый специалист, товарищ по работе. И свидетели хорошо охарактеризовали, и документы об уплате членских взносов в полном порядке, и суровый следователь, проведя всю законную процедуру, через 20 лет после расстрела пришел к выводу, что Константиновский был вовсе не преступник. Помурыжив вдову без ответов ТРИ года, выписав фальшивый документ о смерти, от семьи отделались фразочкой «дело прекратить… за недоказанностью…» И даже не добавили «К сожалению».

Рая перед смертью написала такие строки:

«Моя память возвращает меня беспрерывно к тем роковым годам. И сейчас так много походя говорят о сталинских репрессиях. Это связано и с новой формой правления в стране, и с распадом Союза, демократизацией, перестройкой. Но так и не сказано в полный голос о вине миллионов, живших тогда, в тридцатые годы, причастных к страшнейшему злодеянию века, и никто не просит прощения за совершенное ими, их отцами.

Как много людей хочет вернуть старое, забыв, видимо, о том, что произошло тогда, или случайно не соприкоснувшись. А ведь это коснулось не избранных, а всех, абсолютно всех групп населения, включая детей. Боже мой, сколько построили молельных домов разных и всяких, разве не для того чтобы грехи замаливать? Как обидно за отца, за отцов, за всех тех, кого так варварски уничтожили, лишили жизни в расцвете лет, молодых, красивых, умных, талантливых... Не могу забыть, не могу простить, а ведь и сама вот-вот уйду туда же…»

И Рая ушла. Ушла в 2010 году, в 97 лет, лишь немного не дождавшись. Не увидела, что сейчас все выглядит по-другому. Что открыты украинские архивы, что ничто теперь не стоит между людьми и важной для них правдой прошлого. Что город, наш родной, давший всем нам жизнь, далекий вообще-то от нас Киев, размещает памятную табличку в знак былой беды, в знак вечной вины – и как залог, чтобы этого больше не повторилось.

См.также Киев, ул. Шота Руставели, 23