Мой папа Самуил Аркадьевич Тайц родился 2 июня (15 июня по новому стилю) 1895 года в Варшаве. Его отец служил коммивояжером – возил образцы железных и скобяных товаров по городам России и за границу. Мама, моя бабушка, в стремлении иметь дочь родила почти подряд шестерых сыновей. Самуил (Мулек по-польски) был вторым. Давид был на полтора года старше. Когда папе было 6 лет, он вместе со старшим братом начал посещать хедер. В 1905 году Самуил поступил в гимназию, которую окончил после восьмилетнего курса в 1914 году. В гимназии почти все годы он был освобожден от платы за обучение в связи с тем, что семья была недостаточно обеспечена. Оба брата, Давид и Самуил, рано начали заниматься репетиторством.

Тайц Самуил Аркадьевич, Варшава, 1914 г. Тайц Самуил Аркадьевич, Варшава, 1914 г. |

С самого начала Первой мировой войны папа работает санитаром в лазаретах и отрядах Красного Креста в Варшаве. Когда территория русской части Польши была оккупирована Германией и Австро-Венгрией, семья Тайц эвакуировалась в Москву. Варшавский университет переехал в Ростов-на-Дону. В 1915 году папа выехал туда же и продолжил заниматься на медицинском факультете, одновременно работая санитаром в госпитале Красного Креста.

С момента организации Красной гвардии ростовскими рабочими в августе 1917 году папа принимал участие в подготовке и обучении красногвардейских санитарных отрядов, а в ноябре 1917 году был назначен начальником санитарного отряда боевого участка Ростов–Нахичевань–Батайск. Во время взятия Ростова белыми Самуил ушел с остатками Красной гвардии. Вернувшись при обратном взятии, он продолжил обучение, при этом исполняя обязанности врача в лазарете. Окончив 4-й курс медицинского факультета, папа перебрался из Ростова в Москву, поступил на последний курс медицинского факультета 1-го Московского государственного университета, который окончил в феврале 1919 года. Одновременно работал заместителем заведующего Замоскворецким райздравом.

В Москве в апреле 1919 года папа вступил в брак с моей мамой Цецилией Соломоновной Аруин.

Мама, как и отец, окончила медицинский факультет Варшавского университета, где получила специальность зубного врача. Познакомились мои родители раньше, еще в 1916 году и, разлучаясь, поддерживали постоянную переписку, поскольку папа как военврач перемещался вместе с частями Красной гвардии. На протяжении двух с половиной лет он находился на Юго-Западном, Архангельском, Западном и Южном фронтах. Начав с должности младшего врача полка и продвигаясь по должности, Самуил закончил службу начальником санитарной части Украинской трудовой армии. В 1920–1921 годах он – член Харьковского горсовета. В Харькове в 1920 году родилась я, его единственная любимая дочь.

Самуил и Цецилия Тайц, 1919 г. Самуил и Цецилия Тайц, 1919 г. |

В памяти хранится эпизод из жизни отца этого периода: возвращаясь с одного международного съезда через Польшу, он остановился в Варшаве, обошел и объездил все родные, любимые, связанные с воспоминаниями детства и юности места. Из любопытства пошел на проходивший конкурс мужской красоты и… получил одно из призовых мест, а в качестве награды – пуловер, который у нас дома мы называли «за красоту». Несомненно, отец соответствовал принятым на этом конкурсе критериям мужской красоты.

В июле 1929 года папа решает целиком заняться наукой и проходит по конкурсу в Институт охраны труда им. Обуха. С 1932-го он – доцент кафедры гигиены труда Института усовершенствования врачей (ГИДУВ). В 1935 году папа заканчивает Марксистско-ленинский университет с присвоением звания «красный профессор». Тогда же в Центральном Институте усовершенствования врачей его утверждают в ученой степени кандидата медицинских наук без защиты диссертации на основе представленных публикаций.

С 1936 года он - начальник отдела промышленной санитарии Всесоюзной государственной санитарной инспекции Наркомздрава СССР. Эта должность приравнивается к должности заместителя наркома.

Папа в моей памяти остался таким: брюнет, со смуглой кожей, легко поддающейся загару, с небольшими усиками, рослый, с хорошей фигурой, с умным интеллигентным лицом. Он сохранил легкий польский акцент и форму обращения, характерную для интеллигентных поляков: вежлив со всеми людьми независимо от их ранга, всегда первым здоровался со знакомыми и при этом приподнимал шляпу, целовал руку женщинам. Был общителен, уравновешен, не помню его раздраженным или кричащим. Импонировала его манера слушать собеседников, интересоваться их делами, помогать советами. Обладая прекрасным чувством юмора, он шутил, оставаясь при этом с виду невозмутимым, и было трудно угадать, говорит он серьезно или шутит. Он много читал, очень любил и хорошо знал русскую литературу, свободно владел польским и немецким языками, знал идиш, хотя никогда не говорил на нем.

С начала 1919 года семья Тайц, включая бабушку, дедушку, братьев, жила в огромной шестикомнатной квартире в Петровском переулке (бывший Богословский переулок, в 1946-1993 годах – улица Москвина). В эту квартиру папа привел жену, здесь выросла и я. Папа, ставший ответственным номенклатурным работником, имел высокий персональный оклад (700 рублей в Институте усовершенствования врачей, а в должности старшего государственного санинспектора - 1000 рублей) и ряд других привилегий. Он не принимал никакого участия в домашнем хозяйстве, на кухне никогда не бывал, подавала ему всегда прислуга. Мог позволить себе зайти на Петровке в кондитерский магазин «Эйнем» и купить коробки дорогих конфет.

Cемья Тайц, Москва, во дворе дома Cемья Тайц, Москва, во дворе домав Петровском переулке, 1924 |

«Читая Набокова, думал о том,

Что слишком счастливое детство опасно…»

1936 год – последний радостный год. К этому времени братья отца были на подъеме. Давид, член ВКП(б), директор Центральной поликлиники санаторного управления Кремля, находился во Франции со специальным заданием – сопровождал крупного специалиста медика для И.В. Сталина. Макс, выпускник МВТУ, руководитель самолетной лаборатории в ЦАГИ, представлен к Ордену Ленина и награжден автомобилем «Эмка» за разработку беспосадочного перелёта Москва–Северный полюс–Ванкувер, осуществленного Чкаловым, Байдуковым и Беляковым.

Первый тревожный «звонок» прозвучал летом 1936-го. Мы отдыхаем в Кисловодске. Отец общается с М.М. Литвиновым – наркомом иностранных дел, Л.М. Караханом – заместителем М.М. Литвинова (расстрелян в 1937 году), Г.Н. Каминским – наркомом здравоохранения (расстрелян в 1937 году). Там, в Кисловодске, позвонив в Москву, папа узнал об аресте брата Давида. А вскоре наступил черед папы.

Тот вечер – 26 февраля 1938 года – запомнился отчетливо и ясно. Возвращаясь из института домой (в 1937 году я поступила в 1-й Московский медицинский институт), я обратила внимание на то, что около парадного подъезда прохаживаются несколько специфической внешности мужчин в штатском. Но это уже было привычным – полным ходом в нашем доме шли аресты. Появление этих людей меня особенно не взволновало. На улице было зябко, шел крупный мокрый снег. Папа пришел с работы поздно и, войдя, произнес: «Счастлив, кто дома». Эта фраза осталась со мной на всю жизнь. Ночью раздались резкие звонки, стук в дверь. В проеме двери стояли четверо: двое в штатском, один в военной форме и наш дворник Николай. Военный предъявил ордер на обыск и арест, подписанный Заковским, заместителем наркома НКВД (расстрелян в конце 1938 году).

Нам приказали сесть, не двигаться и не разговаривать. Почти всю ночь длился обыск. Естественно, ничего компрометирующего не нашли, забрали какие-то фотографии, письма, научные рукописи. Папа показал мне глазами, что надо спрятать его письмо к следователю прокуратуры по поводу охраны труда на предприятиях (он думал, что это является причиной ареста). Я сумела спрятать письмо, а папа под утро, перед тем как его увели, написал доверенности маме на получение денег.

Я была потрясена самообладанием, собранностью папы. В ночь ареста, после изнурительного обыска, он ничего не забывал, думал прежде всего о семье, фактически остающейся без средств к существованию: жена, работающая на полставки зубным врачом, дочь и зять – студенты, мать, не получающая пенсии, дочка арестованного брата – школьница (вскоре арестовали и ее маму, жену Давида).

Наступил непередаваемый трагический момент страшного расставания. Папа держался спокойно и независимо. Когда его уводили, он сказал: «Это недоразумение, разберутся, и я скоро вернусь». Было ему 42 года. Больше я никогда не видела своего отца, а любила его очень, дружба у меня с ним была самая тесная, даже теснее, чем с мамой.

Некоторое время папа находился во внутренней тюрьме на Лубянке, а затем был переведен в камеру Таганской тюрьмы. В камере сидело более 150 человек, духота была страшная, почти не кормили, одна «параша» на всех, никаких сведений от родных, никаких газет – полная духовная изоляция. Но арестанты, в основном крупные политические, общественные, научные деятели, находили в себе силы и между мучительными допросами умудрялись читать лекции по специальности. По словам папиного однокамерника доктора Самета, Самуил Аркадьевич Тайц прочел полный курс «гигиены труда». Был он собран, держался бодро, мужественно, но страшно волновался, что не имеет никаких сведений о близких, считал, что жена арестована и безумно тревожился за беременную дочь.

Мы с мамой в это время простаивали в длинных очередях в Таганской тюрьме, чтобы хоть что-нибудь узнать о папе и передать ему продуктовую посылку и деньги. Но никаких сведений об арестованных не давали.

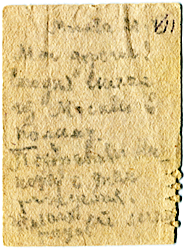

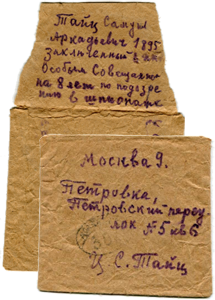

Папа был осужден Особым совещанием НКВД 25 мая 1938 года к 8 годам исправительно-трудовых лагерей по подозрению в шпионаже.

В конце мая маме позвонил следователь Чернов и сказал, что отца отправляют в лагерь на Дальний Восток. Мы с мамой на протяжении многих дней и ночей дежурили на железнодорожных путях Казанского вокзала с толпой таких же, как и мы, в надежде увидеть папу. На путях стояло много товарных вагонов, в них грузили арестованных, нас отгоняли, но мы все равно бежали, увлекаемые людьми. Папу мы так и не увидели.

|

|

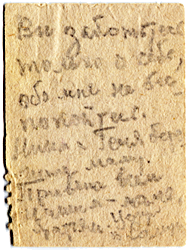

| Эшелонная весточка, Москва, 21 июля 1938 г. | |

Затем такие же письма стали приходить по мере продвижения поезда на Восток – из Ногинска, Саратова, Омска. Этот чудовищный эшелон – товарные вагоны, набитые больными, умирающими, умершими, голодными и жаждущими людьми на нарах, на полу, часами стоявший в степях под раскаленным солнцем, – шел до Владивостока свыше месяца. Папа заболел тяжелой формой цинги. На любительской фотографии, присланной папой из Владивостока, он неузнаваем – старый, с отечными, набухшими руками, с изменившимся отечным лицом.

Тайц Самуил Аркадьевич, Владивосток, 1938 г Тайц Самуил Аркадьевич, Владивосток, 1938 г |

Мы были уверены, что непременно арестуют и маму. На протяжении нескольких лет у мамы в чемоданчике были собраны необходимые для ареста вещи, и каждую ночь она ждала, что приедут за ней. Я уговаривала маму, что по воскресеньям не арестовывают, так как сотрудники НКВД отдыхают. И эта моя ложь «во спасение» дала ей возможность спокойно спать одну ночь в неделю.

«Очень прошу часто и подробно писать, так как я хочу быть осведомленным о вашем житье-бытье без прикрас. Тебе, моя родная, должно быть, приходится много работать! Что я могу сделать в утешение! Хочу надеяться, что мое положение скоро изменится. Во всяком случае, надо принимать соответствующие меры, так как надо добиться, чтоб прочли мое заявление, а разбираться в нем нечего, так как, собственно, никакого дела и нет».

«Дело», действительно, было сшито наспех и грубо. Вот как позже папа писал об этом в своем заявлении Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР Н.М.Швернику: «На следствии мне было категорически заявлено, что я не могу быть освобожден из-под стражи, а должен сам что-нибудь выдумать о моей принадлежности, хотя бы и косвенной, к шпионажу. В ответ на мой отказ от выдумки какой-либо фабулы в этом роде следователь Холданов предложил мне в качестве вспомогательного материала книгу «о деятельности шпионских организаций в СССР», автором которой был тогдашний начальник Московского управления НКВД, замнарком внутренних дел Заковский (кстати, с санкции Заковского же я и был арестован). Следователь мне указал, что я должен выбрать из этой книги какой-нибудь пример шпионажа и приписать себе. В результате примененного ко мне физического насилия я вынужден был составить САМООГОВОР в надежде на то, что бессмысленность его станет всем очевидной и что, когда я вырвусь из рук следователей, применяющих антисоветские методы ведения следствия, то всегда смогу доказать несостоятельность написанного мной самообвинения».

Из писем дочери:

24.IV.39 г. «Моя дорогая Нинушечка! <…> Как ты занимаешься? Как идут у тебя экзамены? Обо всем ставь меня в известность. <…> Как тебе нравятся занятия на санитарном факультете? Отсюда трудно советовать, но, если бы была возможность, лучше перевестись на лечебный факультет».

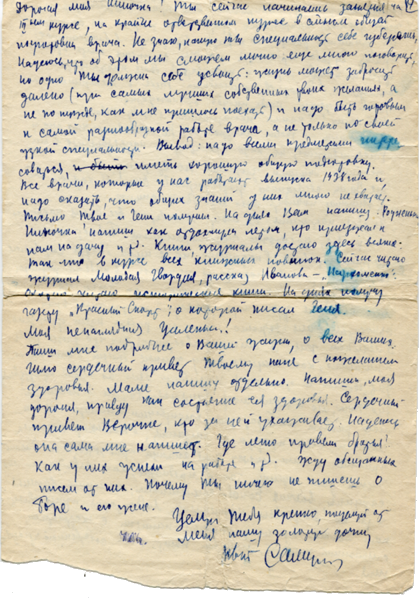

Письмо С.А.Тайца, Усть-Утиная, 8.XI.1939 г |

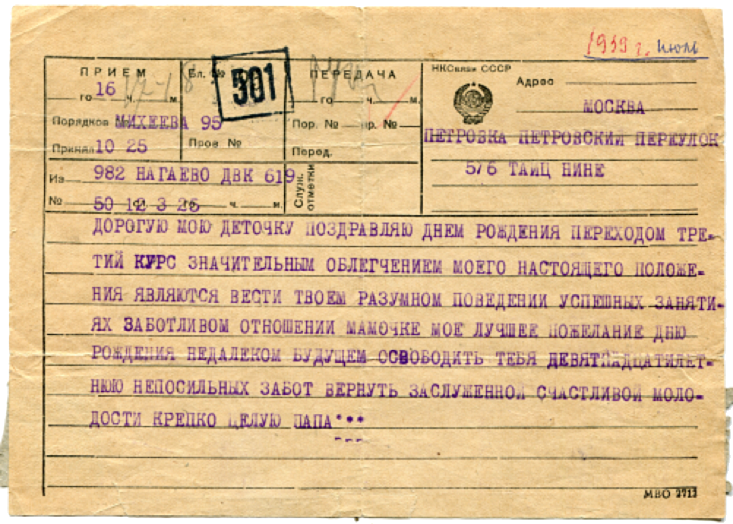

8.XI.39 г. «Дорогая моя Ниночка! Ты сейчас начинаешь занятия на III курсе, на крайне ответственном курсе в смысле общей подготовки врача. Не знаю, какую специальность ты изберешь, надеюсь, что об этом мы сможем лично еще много поговорить, но одно ты должна себе усвоить: жизнь может забросить далеко (при самых лучших собственных твоих желаниях, а не по нужде, как мне пришлось поехать) и надо быть готовой к самой разнообразной работе врача, а не только по своей узкой специальности. Вывод: надо всеми предметами интересоваться, иметь хорошую общую подготовку».

4/Х-39 г. «Ниночка, моя золотая, как-то не верится, что ты уже на III курсе, и в то, что ты уже серьезно втягиваешься в работу медика. На этом курсе тебе уже придется посещать клиники и проходить ряд предметов общеклинических. Не сомневаюсь, что ты будешь охотно заниматься и не ограничишься лишь учебниками, а будешь читать и литературу основоположников медицины <…>. Очень мне хотелось бы, чтобы ты была широко образованным врачом, а не лишь ремесленником в медицине. Кругозор, который приобретается в студенческие годы, играет весьма значительную роль в дальнейших знаниях и интересах врача. Необходимо также приобрести и технические навыки, вне зависимости от того, к какой специальности готовишься. Узкая специальность хороша для городов, а можно оказаться по доброй воле в каких-нибудь таежных местах, и тут уже приходится оказывать медицинскую помощь в самых разнообразных случаях».

9/VII-40 г. «Моя родная Ниночка! <…> Сейчас, когда ты уже на 4-м курсе, имеются все данные за то, что ты институт закончишь, и уж пора поставить перед собой вопрос, по какой специальности ты пойдешь. Надеюсь, что мой совет в этом деле тебе будет не лишним. Хотя ты и на санитарном факультете и как будто это определяет твою дальнейшую специальность, все же именно в институте тебе необходимо получить возможно наибольший запас знаний по лечебным дисциплинам, так как узкая специализация может быть выдержана лишь в городах, а уже в районе или поселках приходится работать по всем, или, во всяком случае, по многим специальностям. А ведь по распределению, по окончании института, или по всяким другим причинам, можно и по доброй воле очутиться и выбрать себе место жительства не Москву, и тогда придется заниматься и лечебной медициной, тем более, что в представлении обывателей со званием врача обязательно связывается и лечебная помощь <…> И крайне необходимо, уже будучи на последних курсах, избрать свою будущую специальность и по ней работать более усиленно (не запуская все остальное) с тем, чтоб к моменту окончания института руководитель кафедры знал о существовании исследователя своей школы и при необходимости поддерживал».

Читая эти письма, нельзя не обратить внимание на то, что в них звучит настойчивый совет – как можно полнее овладевать разносторонними знаниями не по какой-то одной узкой специальности, а по широкому спектру лечебной медицины. Совет не случаен. Папа не пишет об этом прямо, но недвусмысленно дает понять: нужно быть готовой к таким поворотам судьбы, когда не только по распределению, но «и по всяким другим причинам» можно очутиться далеко от Москвы, «в каких-нибудь таежных местах», где разносторонняя квалификация врача станет условием выживания. И когда я, учась в институте, устроилась ради заработка в райздравотдел, это его отнюдь не обрадовало.

12.06.1943 г. «Не очень меня радует устройство Ниночки в аппарате райздрава. Ей необходимо в первые годы работы, в первую очередь, научиться лечебному делу и получить практику в этом отношении, а административная работа придет уже попозже, когда будет опыт лечебный, тогда она и ценнее, и полезнее. Если имеется возможность устройства на какой-нибудь постоянной работе в больнице или госпитале, то это было бы полезнее, и больше помощи принесла бы обществу. А, может быть, где-нибудь в научной лаборатории (институте) возможна работа?»

До последнего часа своей жизни папа продолжал верить в то, что справедливость будет восстановлена. И эту свою надежду он, как мог, пытался передать маме и мне.Из писем домой:

31.08.1939 г. «Не перестаю верить, что в ближайшее время судьба изменится <…> надо крепиться и надеяться, что в ближайшем будущем заживем по-старому. Где ваши обещанные фотографии? Очень хотелось тебя и Ниночку повидать, пока хотя бы на снимке».

09.10.1939 г. «Я твердо верю, что в ближайшее время поеду к вам. Опасность лишь, что в связи с перерывом в навигации (с 15 декабря по 15 мая) может и не успеть проведение всех формальностей и прохождение по всем инстанциям моего вызова. Я не сомневаюсь, что в результате протеста прокурор НКВД вынесет благоприятное для меня решение…»

22.06.1940 г. «Живу надеждой, что скоро увидимся и заживем по-прежнему. Как моя золотая дочка? Летом у нее больше времени, и пусть мне пишет».

04.11.1940 г. «Я твердо уверен, что в ближайшем будущем все это закончится и с желательными результатами…»

Надеждам не суждено было осуществиться. Папа скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг в октябре 1944 года. Ему было 49 лет. За три месяца до этого я получила от него письмо:

24.07.1944 г. «Ниночка, моя дорогая! Из твоих писем я знаю, что ты сейчас занимаешься и готовишься к рентгенологии. Специальность неплохая, но требует знаний больше, чем ряд других специальностей. Ведь к вам, рентгенологам, обращаются другие врачи со своими сомнениями в диагнозе, и ваше заключение очень часто является решающим, и от него зависит дальнейший метод лечения. Так что необходимо быть квалифицированным рентгенологом и не суживать свои познания лишь в технике».

Папу посмертно реабилитировали в 1955 году.

После реабилитации я с братом папы Максом Аркадьевичем установила символические мраморные доски с именами папы и дяди Давида в колумбарии Донского крематория, в нише, где находятся урны с прахом дедушки и бабушки.

Памяти папы я посвятила книгу «Линия жизни в письмах и документах, 1895-1944. Воспоминания дочери» (М., 2006), в которую вошли и мои воспоминания о нем, и документы из его «Дела», и письма из Колымских ИТЛ. На мой взгляд, эти документы и письма представляют исторический интерес. Сберечь их важно и для современников, и для потомков, они взывают к тому, чтобы ничего подобного не повторилось.