Дом №13 (Первый жилой дом Ленсовета) на набережной реки Карповки был возведен по проекту архитекторов Е.А. Левинсона и И.И. Фомина в 1931-1935 годах. В XIX веке на этом месте находилась дача Э.-В. Добонье (архитектор О. Монферран), потом это место было занято управлением и хозяйственной частью Петербургской конно-полицейской стражи.

Современное здание – яркий пример ленинградского конструктивизма. Здесь находилось 76 многокомнатных квартир с ванными и встроенной мебелью. Некоторые из квартир двухуровневые с внутренней дубовой лестницей. При доме были спроектированы механическая прачечная, парикмахерская, магазин, общежитие для обслуживающего персонала. Дом был заселен руководителями партийных и хозяйственных органов Ленинграда.

Согласно архивным данным, до Великой Отечественной войны политическим репрессиям подверглись 16 жильцов этого дома. По «Ленинградскому делу» в 1949 году были репрессированы три человека. Сегодня здесь мы установили памятный знак режиссеру Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду, который жил в этом доме в своей служебной квартире № 20, когда бывал в Ленинграде.

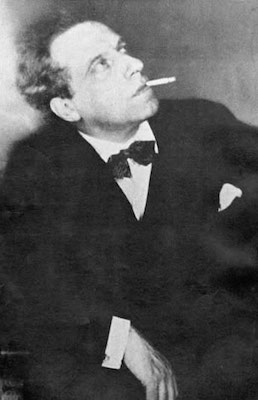

Всеволод Эмильевич Мейерхольд, один из величайших театральных деятелей ХХ века, родился в 1874 году в Пензе в лютеранской семье выходца из Германии, полуфранцуза винозаводчика Эмилия Федоровича Мейерхольда, и его жены, Альвины Даниловны (в девичестве Неезе). Он был восьмым ребенком в семье и при крещении назван Карлом Казимиром Теодором. Отец его умер в 1892 году, когда юноша учился во Второй мужской гимназии Пензы. Окончив ее, будущий режиссер в 1895 году поступил на юридический факультет Московского университета и в том же году, достигнув совершеннолетия, перешел в православие, приняв в честь своего любимого писателя Гаршина имя Всеволод. Летом 1896 года, вернувшись на каникулы в Пензу, Мейерхольд обвенчался со своей гимназической подругой Ольгой Мунт.

В этом же году Всеволод оставил университет и поступил на второй курс Театрально-музыкального училища Московского филармонического общества в класс В.И. Немировича-Данченко. Эта перемена в жизни и выборе профессии была подготовлена тем, что с самых ранних лет Мейерхольд был увлечен искусством и прежде всего театром. Пенза считалась городом театральным, и мальчик Карл привык бывать с матерью в ее ложе в городском театре. В гимназические годы он стал завсегдатаем Пензенского театра и спектаклей с участием известных актеров, гастролировавших в городе. Сам Карл вместе с братом Федором участвовал в постановках любительского театра купчихи Медведевой, в частности, играл Репетилова в «Горе от ума», а его старший брат исполнял роль Чацкого. В этих спектаклях участвовала и будущая жена Мейерхольда Ольга Мунт и ее младшая сестра Екатерина. Эти ранние впечатления определили судьбу юноши и его пристрастия. Биограф Мейерхольда, драматург и мемуарист А.К. Гладков, некоторое время заведовавший литературной частью мейерхольдовского театра и многие годы проведший рядом с Всеволодом Эмильевичем, пишет: «Вероятно, не случайно перечень самых ярких театральных впечатлений юноши Мейерхольда почти совпадает со списком его зрелых режиссерских работ. Из той туманной дали 80-х и 90-х годов, из наивного провинциального театра тянулись ниточки к будущим замыслам». (А.К. Гладков. «Пять лет с Мейерхольдом», Изд. ПРОЗАиК, М., 2018, с.69).

В Театрально-музыкальное училище годом раньше Мейерхольда поступила подруга гимназической юности, сестра его жены Катя Мунт, как и он, мечтавшая стать профессиональной актрисой. Соучениками Всеволода стали многие впоследствии знаменитые актеры, такие как О.Л. Книппер-Чехова и И.М. Москвин, составившие славу русской сцены. В годы учебы он сыграл множество ролей: от Паратова в «Бесприданнице» Островского до Полония в шекспировском «Гамлете». Многие роли были отмечены московскими театральными критиками. В.И. Немирович-Данченко сразу оценил талант своего ученика и после окончания годового курса дал ему хотя и сдержанную, но многообещающую характеристику: «Мейерхольд принят прямо на второй курс. В течение года играл больше всех учеников даже старшего курса. Значительная привычка к сцене, и владеет ею довольно легко, хотя в жестах и движениях еще не отделался от привычек, заимствованных у провинции. Темперамент не сильный, но способный к развитию, и тон не отличается гибкостью. Голос глуховат. В дикции были недостатки, от которых, однако, быстро отделывается. Лицо не очень благодарное, но для амплуа характерных ролей вполне пригодное».

С этого времени начались длившиеся в течение всей жизни Мейерхольда близкие, но иногда и драматические отношения с будущими создателями Московского Художественного театра В.И. Немировичем-Данченко и К.С. Станиславским. Между тем по Москве ходили слухи о готовящемся создании нового театра. Вот что впоследствии писала об этом О.Л. Книппер-Чехова: «Уже ходили неясные, волновавшие нас слухи о создании в Москве небольшого театра, какого-то “особенного”; уже появлялась в стенах школы живописная фигура Станиславского с седыми волосами и черными бровями <...> уже среди зимы учитель наш Владимир Иванович Немирович-Данченко говорил покойной М.Г. Савицкой, Мейерхольду и мне, что мы будем оставлены в этом театре, если удастся осуществить мечту о его создании, и мы бережно хранили эту тайну…».

По окончанию училища все осуществилось, и Мейерхольд, как и другие его однокурсники и соученики, был принят в труппу только что созданного Московского художественно-общедоступного театра, с 1901 года называвшегося Московским художественным театром (МХТ). Вступление в труппу МХТ хотя и отвечало всем тайным мечтам молодого актера, но потребовало от него большой решимости. Дело в том, что к этому времени отец его обанкротился, не оставив детям никакого наследства, Ольга родила их первую дочь Машу, и Всеволод должен был зарабатывать на жизнь исключительно профессиональным трудом. К этому времени он имел предложения от театральных антрепренеров в материальном отношении куда более заманчивые, чем небольшое жалование в только что созданном театре. Решение было непростым, но принять его Мейерхольд предложил своей жене, и она без колебаний посоветовала ему поступить в МХТ.

Дебют в новом театре, игравшем в первые годы в помещении бывшего Щукинского театра в саду Эрмитаж, обернулся для Всеволода некоторым разочарованием. Он репетировал заглавную роль в первой постановке театра — пьесе А.К. Толстого «Царь Федор Иоанович». Станиславскому его игра очень нравилась, но Немирович видел в этой роли Москвина, которому роль и досталась. Мейерхольд же сыграл Шуйского. В первом сезоне он сыграл еще девять ролей, среди них роль Треплева в чеховской «Чайке». Как известно, постановка этой пьесы в Петербурге окончилась провалом, но в МХТ она шла с триумфальным успехом. Всеволод Эмильевич стал одним из ведущих актеров театра и играл в большинстве спектаклей. Однако в следующих сезонах он стал получать меньше новых ролей, и постепенно в нем накапливалось недовольство его положением в театре, некоторыми режиссерскими решениями и репертуарной политикой художественного руководства. Вероятно, уже в это время в молодом актере возникла тяга к режиссерской работе, которую он сам еще не осознавал. Он колебался в поисках выхода из этой ситуации, но после того, как произошла административная реорганизация театра и он стал работать на паевой основе, а Мейерхольда в число пайщиков не включили, он принял окончательное решение покинуть МХТ.

Еще до того, как это произошло, Всеволод Эмильевич с несколькими коллегами-единомышленниками обсуждал идею создания собственного антрепризного театра. Сделать это в столицах или больших городах не представлялось возможным по причинам административным и финансовым, поэтому речь могла идти только о провинции. С помощью знакомых актеров и антрепренеров Мейерхольду и его товарищам удалось получить разрешение и арендовать помещение для театра в Херсоне, куда все они и отправились.

Театр дебютировал постановкой чеховской пьесы «Три сестры», и спектакль был принят восторженно. Но дальше дело пошло совсем не так успешно. На роль, как мы теперь бы сказали, «заведующего литературной частью» Всеволод Эмильевич пригласил своего давнего друга писателя А.М. Ремизова, и по его рекомендации в репертуар нового театра, названного Товариществом новой драмы, вошли пьесы прославившихся в это время западных драматургов-модернистов: Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, Шницлера Пшибышевского и других. А.П. Чехов, дружески и сочувственно относившийся к Мейерхольду, в одном из писем говорил о его идее с большим опасением: «В Херсонском театре Мейерхольду будет нелегко. Там нет публики для пьес, там нужен еще балаган. Ведь Херсон — не Россия и не Европа...». Писатель был, бесспорно, прав, публика провинциального города, первоначально заинтересовавшись «новомодным» духом спектаклей нового театра, вскоре охладела, постановки были для нее непонятными, бледными и скучными. Как ни странно, работа Мейерхольда в эти годы привлекала куда большее внимание критики и журналистов столичных городов, где способны были понять экспериментальную значимость и перспективность того, что делает молодой режиссер.

За время работы в Херсоне театр показал более 170 спектаклей, но его положение становится все более неустойчивым. Театр все чаще гастролирует по городам Юга России, предпринимает попытку осесть в Тифлисе, но в конце концов эта кочевая жизнь успеха так и не приносит. Тем временем в семье Мейерхольда рождается вторая дочь — Татьяна (1902-1986), а затем и третья — Ирина (1905-1981).

В 1905 году Станиславский, продолжавший с интересом и сочувствием следить за театральной судьбой Всеволода Эмильевича, предлагает ему стать режиссером театра-студии при МХТ, открывшемся в Москве, на Поварской улице. Мейерхольд возвращается в Москву и с энтузиазмом приступает к новой работе, тем более что предполагаемый репертуар — Ибсен, Метерлинк, Гауптман — как нельзя более отвечает его интересам и режиссерским замыслам. Но эта попытка возвращения в МХТ оканчивается неудачей. Станиславскому творческая манера молодого режиссера оказывается чуждой: он считает, что Мейерхольд слишком сосредоточен на своих режиссерских приемах, принижает роль актеров, пытается «закрыть их собою», диктуя им свою волю и превращая их чуть не в марионеток. В результате Константин Сергеевич не счел возможным выпустить подготовленные Мейерхольдом спектакли. Резко отрицательно отнесся к работе Всеволода Эмильевича и Немирович-Данченко, и студия, просуществовав всего несколько месяцев, была закрыта.

Опыт этой работы оказался важным для Мейерхольда. В большой статье «Театр. (К истории и технике)», опубликованной в 1907 году, он теоретически осмысляет этот опыт, делая заявку на новое понимание диалектики театра и полное обновление практики режиссерской и актерской работы.

В 1906 году Мейерхольд получает неожиданное предложение из Петербурга от Веры Комиссаржевской, которая пригласила его стать главным режиссером ее театра на Офицерской улице. Работая в Петербурге, режиссер продолжает и развивает тот опыт, который приобрел в театре-студии, ставит пьесы западных драматургов, обращается и к современной русской драматургии, в частности, к пьесам Леонида Андреева. В 1907 году он ставит лирическую драму Александра Блока «Балаганчик». Этот спектакль, декорации которого создал Николай Сапунов, музыку –— Михаил Кузмин, а роль Пьеро исполнял сам режиссер, стал ярчайшим событием в истории русского театра, возможно, моментом окончательного обретения Мейерхольдом его особого художественного языка. Публика встретила спектакль громом противоположных чувств — восторга и негодования. Хотя, по свидетельству современников, восторженных зрителей было больше, но и неприятие этой и других работ режиссера заставило Комиссаржевскую уволить его из театра, который, как ей казалось, по его вине теряет зрителей.

Вскоре после разрыва с Комиссаржевской Мейерхольд получает приглашение от дирекции Императорских театров и несколько лет работает в Александринском и Мариинском театрах. Он снова ставит пьесы европейских и русских драматургов: Мольера, Кальдерона, Гамсуна, «Грозу» Островского, «Маскарад» Лермонтова. В Мариинском театре — оперу Глюка «Орфей и Эвридика», оперы Вагнера и Рихарда Штрауса. В эти годы он осуществлял и постановки в любительских театрах в самом Петербурге и его окрестностях.

В 1914 году Мейерхольд открыл в Петербурге, на Бородинской улице, театральную студию, так и называвшуюся — «Студия на Бородинской». Здесь он продолжает свои театральные эксперименты, связанные с традициями комедии дельарте, и открывает в качестве литературного органа студии журнал «Любовь к трем апельсинам», названный в честь сказочной пьесы Карло Гоцци. Будучи главным редактором этого журнала, Мейерхольд выступает под псевдонимом доктора Дапертутто – героя одной из повестей Гофмана, и публикует здесь свои теоретические и критические статьи о театре.

Последней осуществленной в Александринском театре до революции постановкой становится лермонтовский «Маскарад». Он был сыгран в феврале 1917 года.

События Февральской, а затем Октябрьской революций Мейерхольд принял с энтузиазмом: он с ранней юности был заражен социалистическими идеями, мечтал о переустройстве мира, а театр считал важным инструментом этого переустройства. Еще в 1901 году он писал Чехову: «Да, театр может сыграть громадную роль в перестройке всего существующего» («Литературное наследство», т. 68. Чехов. М., 1960, с. 442.)

В первую годовщину Октябрьской революции Мейерхольд поставил в Петрограде «Мистерию-буфф» Маяковского. Одну из ролей исполнял сам поэт, а декорации создал Казимир Малевич. Спектакль был принят восторженно, но сыгран всего три раза, о чем Маяковский с огорчением писал в своей автобиографии «Я сам»: «Три раза поставили – потом расколотили. И пошли Макбеты».

Весной 1919 года Мейерхольд уехал из голодного Петрограда на юг и полтора года провел сначала в Крыму, а после его захвата Белой армией — в Новороссийске. Там он был арестован деникинской контрразведкой по подозрению в сотрудничестве с большевиками и полгода провел в тюрьме под угрозой расстрела. Спасла его захватившая город Красная армия.

Вернувшись в Москву в 1920 году, он стал первым крупным режиссером и деятелем театра, кто безоговорочно принял новую власть и вступил с нею в тесное сотрудничество. Нарком просвещения А.В. Луначарский назначил Мейерхольда заведующим театральным отделом (ТЕО) Наркомпроса. На этом посту управлять деятельностью академических театров режиссер не мог, поскольку она подчинялась специально выпущенному декрету Ленина и Луначарского, но задумал создать совершенно новую театральную систему. Она состояла в организации по всей России множества новых театров под названием Театры РСФСР, у каждого из которых был свой порядковый номер. Организационная работа Мейерхольда вдохновлялась выдвинутой им идеей «Театрального октября» – движения, призванного привести идейную и художественную жизнь театра в соответствие с требованиями новой революционной эпохи.

Театр РСФСР-1 возглавил сам Мейерхольд, и с этого начался его путь в советском искусстве, ставший его триумфом и его трагедией. После того, как идея создания системы Театров РСФСР не получила поддержки властей, а Мейерхольд лишился должности заведующего ТЕО, он приступил к формированию собственного театра. При Театре РСФСР-1 до его закрытия были созданы Государственные высшие театральные мастерские, которыми руководил сам режиссер.

В мастерских имелось два факультета: режиссерский и актерский, где собрался круг преданных учеников Мейерхольда. Работая с ними, он отрабатывал свою «Биомеханику» – систему актерских упражнений, основанную на том, что физическая (телесная) реакция предшествует реакции эмоциональной. Свою систему Мейерхольд противопоставлял системе Станиславского, где предполагалось идти от внутреннего смысла роли к ее внешнему воплощению, тогда как «Биомеханика» предлагала движения извне, от физического движения к глубинному смыслу.

Драматические перемены подстерегали Всеволода Эмильевича и в личной судьбе. Еще работая в Наркомпросе, он познакомился с Зинаидой Николаевной Райх, бывшей женой Есенина, которая затем стала студенткой режиссерских мастерских Мейерхольда. Он страстно полюбил свою молодую студентку, оставил ради нее жену и троих дочерей и в 1922 году женился на Зинаиде Райх, у которой были дочь и сын от Есенина. Детей своей возлюбленной Мейерхольд с этого времени воспитывал как родных. Зинаида впоследствии стала ведущей актрисой его театра.

Летом 1922 года мастерские Мейерхольда объединились с Государственным институтом музыкальной драмы, созданным, что символично, на базе того самого Театрально-музыкального училища, которое окончил Всеволод Эмильевич. В результате объединения возник Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), а при нем студенческий театр под руководством Мейерхольда. Вскоре режиссер оставил преподавательскую работу в ГИТИСе, но театр, в котором собрались его лучшие ученики, остался за ним и вскоре был переименован в Театр имени Мейерхольда (ТиМ). Впоследствии, получив статус государственного, он стал называться ГОСТиМом.

Истории этого театра, работе в нем Мейерхольда, его спектаклям, его актерам посвящено множество искусствоведческих, историко-культурных и биографических исследований. Достаточно сказать, что за 16 лет работы здесь было поставлено 26 спектаклей. Большинство из них шли с оглушительным успехом, поражали смелыми режиссерскими и сценическими решениями, но вызывали и резкую критику врагов Мейерхольда, отвергавших его метод и его творческие фантазии. За годы работы театра в нем выросла целая плеяда замечательных актеров, таких как Э. Гарин, М. Жаров, М. Бабанова. Л. Сведлин и многие другие. Сценографами мейерхольдовских спектаклей были лучшие театральные художники: Л. Попова, П. Вильямс, В. Шестаков, В. Дмитриев, А. Родченко, музыку для этих спектаклей писали В. Шебалин, Б. Асафьев. Д. Шостакович. Одним из любимых учеников Мейерхольда и непременным участником создания постановок был будущий великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, в мастерских Мейерхольда выросли и другие замечательные мастера кинорежиссуры: В. Экк, С. Юткевич.

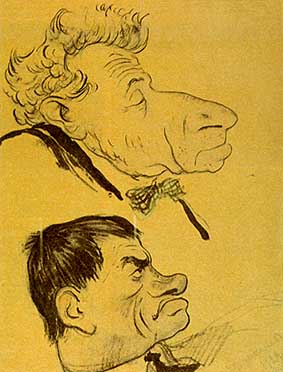

Известность Всеволода Эмильевича, его слава в 1920-1930-е годы могли сравниться разве что со славой Маяковского. Мейерхольд стал буквально важнейшей частью культурного пейзажа не только Москвы, но всей страны, где имя его знал каждый. О нем писали и говорили повсюду, им восхищались и его проклинали. На него рисовали шаржи и писали пародии, что тоже является доказательством признания. Достаточно вспомнить театр Колумба в «Двенадцати стульях», где персонажа гоголевской «Женитьбы» по фамилии Яичница выносят на сцену на большой сковородке. Знаменитый «Золотой ключик» Алексея Толстого оказывается не только переложением итальянской сказки, но и «романом с ключом», прозрачно намекающим на театральную жизнь Москвы и прежде всего на Мейерхольда и его отношения со своими актерами и другими театральными деятелями.

Однако общество, где дух революционных преобразований постепенно выветривается, сохраняясь только на словах, общество, от демократии сползающее к тоталитаризму, радикально меняет и свое отношение к искусству. Авангардные, новаторские поиски, столь востребованные и одобряемые в первые послереволюционные годы, постепенно начинают становиться, по мнению власти, чуждыми и даже враждебными ей. В культуре воцаряются консервативно-охранительные традиции, творческий эксперимент уступает место пропагандистским шаблонам и убогому жизнеподобию, на котором настаивает изобретенный в начале 1930-х годов метод социалистического реализма. На этом вся авангардная культура становится явлением нежелательным и вредным, художественные поиски и открытия объявляются формалистическими выкрутасами и попадают под огонь «партийной» критики.

С середины 1930-х годов все эти тенденции коснулись и театральной жизни страны и в первую очередь самых ярких ее явлений, каким был ГОСТиМ, руководимый Мейерхольдом. С 1935 года театр оказался в очевидной опале и подвергался жесточайшей критике. Все попытки режиссера исправить положение за счет актуального современного репертуара, объяснений своего творческого метода и заверений в своей верности советскому строю ни к чему не приводили.

В 1936 году театр приступил к репетициям пьесы по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». Для Мейерхольда это отнюдь не было конъюнктурным решением – он глубоко прочувствовал трагедию писателя и задался целью воплотить ее на сцене. Автором инсценировки под названием «Одна жизнь» стал молодой драматург Евгений Габрилович, разделивший стремление режиссера передать сценическими средствами печальную судьбу и мужественный характер героя романа и его автора. Мейерхольд репетировал с увлечением, стремясь избежать фальшивой парадности и придать сценическому действию высокое трагическое и символическое звучание. Это его и погубило: критики и чиновники от культуры, пришедшие на прогон, категорически осудили спектакль, обвинив режиссера в неприемлемой трактовке образа несгибаемого героя, придании ему черт безнадежности и пессимизма. Комитет по делам искусств распространил заявление о запрете спектакля. Это стало для ГОСТиМа окончательным приговором. 17 декабря 1937 года в «Правде» вышла статья председателя комитета по делам искусств Платона Керженцева под заголовком «Чужой театр», после которой надеяться было уже не на что. Многие театральные деятели выступили в поддержку статьи, но Немирович-Данченко сделать это отказался.

8 января 1938 года приказом Комитета по делам искусств ГОСТиМ был закрыт. Строившееся на площади Маяковского новое здание театра было еще не закончено, но театр в него никогда уже не въедет.

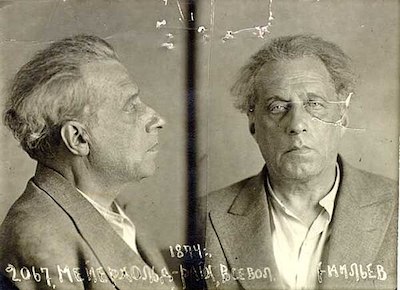

Мейерхольд остался без работы, но уже весной Станиславский пригласил его стать режиссером Оперной студии Большого театра, которой Константин Сергеевич руководил. Предчувствуя скорую смерть, Станиславский надеялся, что Мейерхольд станет его приемником на посту главного режиссера студии. Всеволод Эмильевич с жаром принялся за работу: он ставит «Риголетто», затем, уже после смерти Станиславского, репетирует оперу Сергея Прокофьева «Семен Котко», включенную в репертуар благодаря усилиям режиссера, давно знавшего и высоко ценившего композитора. Но закончить работу Мейерхольду было не суждено. В июне 1939 года он отправился в Ленинград, чтобы подготовить выступление 500 студентов-физкультурников на предстоявшем спортивном параде в Москве. Всеволод Эмильевич остановился в своей ленинградской квартире и здесь был арестован 20 июня. Последним, с кем он увиделся накануне ареста, был его любимый ученик Эраст Гарин.

Конкретная причина ареста Мейерхольда состояла в том, что НКВД в это время фабриковала коллективное дело против многих видных деятелей культуры: С. Кирсанова, Б. Пастернака, Ю. Олеши, Н. Охлопкова, К. Федина, В. Шебалина Д. Шостаковича, И. Эренбурга и многих других. Готовился показательный процесс, и показания Мейерхольда, по мнению следователей, должны были сыграть в нем ключевую роль. Не исключено, что возраст Всеволода Эмильевича и его нервический темперамент позволяли надеяться, что выбить из него необходимые показания будет не трудно.

Во время следствия Мейерхольду удалось написать и передать письмо Вячеславу Молотову, с которым он был знаком. В этом страшном письме Всеволод Эмильевич рассказывает, каким чудовищным издевательствам и истязаниям он подвергался в тюрьме, какими бесчеловечными средствами выбивали из него показания. И от этих показаний он отказывается.

В ночь с 14 на 15 июля в московской квартире Мейерхольдов двумя неизвестными была зверски убита Зинаида Николаевна Райх. Убийство так и не было расследовано, и неизвестно, узнал ли о гибели жены Всеволод Эмильевич. Ее детей, Татьяны и Константина, в это время, по счастью, не было дома, но, вернувшись, они сумели вынести и сохранить многие документы из архива приемного отца.

Смертельный приговор Всеволоду Эмильевичу, где самым страшным его преступлением названо «участие в троцкистском заговоре», был вынесен 1 февраля 1940 года и приведен в исполнение на следующий день. В одном расстрельном списке с ним мы находим имена знаменитого журналиста Михаила Кольцова и второго директора МХАТА Я.О. Боярского, предшественник которого М.П. Аркадьев также был расстрелян двумя годами раньше.

Процесс против деятелей культуры так по неизвестным причинам и не состоялся – единственной жертвой этого чудовищного замысла стал Мейерхольд, но никто из тех, на кого выбивали из него показания, не был арестован.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд был реабилитирован в 1955 году, но подлинное место его захоронения в общей могиле на кладбище Донского монастыря стало известно только в 1987 году.

Судьба дочерей режиссера от первого брака сложилась по-разному. Старшая дочь Мария (Белецкая) умерла всего 32 лет отроду, ее сын Евгений воевал и попал в плен. После возвращения с фронта он продолжил учебу, стал геофизиком. В 1952 году он был арестован, срок отбывал в Воркуте, где после освобождения жил и работал до конца жизни. Дочь Марии Нина училась на архитектора, с началом войны ушла на фронт санинструктором и погибла 7 декабря 1942 года под Ленинградом.

Средняя дочь Татьяна (Воробьева) стала техником-коневодом, в 1942 году была арестована за антисоветскую пропаганду и восхваление имени своего отца. Освобождена в 1945 году с ограничением в правах. Ее дочь Мария Валентей, учитель-словесник, с неустанным энтузиазмом занималась сохранением памяти о своем деде: готовила издания его работ и материалов о нем, добилась открытия музея-квартиры в Пензе, а затем в Москве, в Брюсовом переулке. Этим музеем она заведовала до конца жизни.

Младшая дочь Ирина стала актрисой, режиссером и театральным педагогом, училась у своего отца на Высших режиссерских курсах. Вышла замуж за знаменитого артиста В.В. Меркурьева, родила двух дочерей и сына, при этом она воспитывала двоих детей репрессированного брата своего мужа. Сын Ирины Всеволодовны Петр Меркурьев тоже стал актером и дважды сыграл в кино своего деда.